2017-12-04.

谷から谷へのキャンピングカーくるま旅

先日、長野県に出かけた話です。

愛知に住んでて気が付かなかったけれど、長野県は隣県なんですね。

「へぇ、そうだった?」というほど、一番端っこ同士(失礼)でつながってるんです。

長野県はとても大きい県ですね〜。

今回は時間もあり、ドライブを楽しみたくて、ずーっと「地道」を走り、山を越えたところが飯田でした。

「伊那谷」と呼ばれているこの地域は、何度も通ったなじみある名前のところです。

でも今までは「高速道」でアッという間に通り過ぎてしまうばかりでした。

対岸(天竜川の)まで開けた景色は、「谷」ではなく「盆地」というのが正しいとか。

この広がり感はまさにそうですよね。

久しぶりの「晴天」で、思わず写真撮影をしてしまった。

今風に言うと「フォトジェニック」ですか。

2017-10-27.

キャンプには必需品な「イス」考

「椅子フェチ」ってあるのか知りませんが、自分は好きです。

会社や自宅で使うこれらの椅子たちは、色々な種類になってるんですよね。

キャンプ(くるま旅)に行くと、イスを出して座りたくなる。

なので、これも良い悪いを検討中なんです。

2017-10-17.

キャンピングカーで良かったね

「キャンピングカー」というネーミングには、色々意見もあるかもです、、、。

実際、僕も「くるま旅」をしている時、「キャンプ(日本語では、野営)」という感じはやや薄いです。

この画像、先日出かけた際のものですが、ただ「気持ちの良い風景」を見たかっただけ。

この後、美味しい海鮮を食し、温泉の駐車場で泊まったし、「キャンプ」らしい事はやっていません。

2017-09-28.

「RECVEE STATION」

新スタイル提案型「サテライト」ギャラリー って、何をするんですか?

そうなんです、良く聞かれる事がある「意味の分かりにくいコピー」です。

お客様が「欲しいモノを売る」事は、大変重要な事です。

それに対して使った「コピー」が、「提案型...」なんです。

2017-09-01.

polski キャンピングカー事情

訳あって、ヨーロッパへ出かけました。

日本ではマイナー(失礼)なポーランドです。

いえ、逆に「ポーランド」だから出かけたんです。

個人的に、是非一度は行っておきたかったところでした。

そんなこんなで職業的な報告を少しだけ、、。

やっぱりありました、「Caravaning」(雑誌です!)

内容はポーランド語でさっぱりですが、写真は何とか理解も可能。

ほとんど、ドイツなどで販売されているものと同じ(?)。

2017-08-21.

念願(?)のキャンピングカーユーザーに!

少し事情があり久しく脱落していた「ユーザー」に、また昇格しましたョ!

ユーザーって勿論「キャンピングカー乗り」の事です。

今回は「シャングリラ2」に。

これから少しづつ、オーナーブログをアップするつもりです。

(期待もされていませんが、自分の為にアップしようかと、、、 )

2017-08-14.

夏休みまでには、間に合った!(キャンピングカー製作ではないよ)

スタッフルームを増築することを決めたのは半年以上前だった。

はじめはゴールデンウィーク中に完成するつもりで進めてきたけど、遅れ気味で先日やっと(?)終わった。

僕たちもキャンピングカーの制作をしていると「似た様な」作業・行程を踏みます。

当社はほぼ「一貫生産」を目指し、「時間的短縮」に成功しているなあと、実感。

まず、基礎工事には「地耐力測定」、その為に既設アスファルトに小穴を開ける作業が。

そして、基礎工の「アスファルトカット」、「掘削」、「土間コン」、「鉄筋」、「型枠」、「生コン打ち」。一部の作業は同じ業者が行う事もあるが、大半は専門業者が行う。

例えば、「生コン」と「生コンポンプ車」は別業者。面倒ですねぇ。

2017-07-28.

自動車登録ナンバーとラグビーの関係(?)

こんなマークの入った「ナンバープレート」があります。

2017-07-17.

natu なつ 夏っ!は、キャンピングカー!?

まだ、梅雨は開けていないはず。

でも、今日は「海の日」!

きっと、少したってから「○○日辺りに梅雨明けしました」とかいうんじゃないの?

(責めてません、だって、毎年のように更新される新記録的天候だもの、、)

実は「海の日」に向けてイベントをやってみようかと画策していました。

と言っても、中々直ぐにとは行かずうやむやにしていました。

「よかったわぁ、やらずに、、、」

「だって、こんなんじゃ、干からびる前にへたるよ〜、、」

なんという情けない自分でしょうか。

今週末には、「ミシマダイハツ」さんで、キャンピングカーフェアがあるのに、、。

がっ頑張るぞ〜。

2017-07-08.

「七夕」と「キャンピングカー」の有りそうな関係

昨日は、「たなばた」だった。

この時期、いつも雨降りで空が晴れてたことが少ない。

でも、昨日ここ名古屋地域は晴天だった。

(西日本の各地では大洪水も発生しており、のんきなブログに恐縮しながらのアップです)

我が家のテラスから夜空を見上げながら、有名な川や星を探してみた。

「全く、見えない」(晴天だったから雲は無いはず、、、)

「というか、月がま〜るく、めちゃ明るいし、、」

「そうだよな、元々七夕っていう伝説(?)は、旧暦じゃないの?」

(以上、独り言)

適当に携帯で撮っては見たが、後で画像調整したら1等星っぽいのが二つあった。

「これかなぁ〜」

「これにしとこッ」

2017-07-05.

キャンピングカーは、クルーザーに似ていた(?)

「キャンピングカー」と「マリン」は似ていた。

その1;贅沢な乗り物

その2;遊びに使う

その3;ステータス感(その1に近いかも)

その4;装備に共通点がある!

でもそれらは、昔の事ですね。

・軽キャンパーまで揃っている「キャンピングカー」を、ひとくくりで「贅沢品」とするのはひねり過ぎだし、、。

・「遊び」という概念が意地悪感があり、今は「クルマ旅」は普通の事で、「楽しみ」とか「喜び」という方が正しいと思う。

・ほとんどのキャンピングカーユーザーさんは、「ステータス」より「実(じつ)」を取っている。

・「セティバース」とか「ダイネット」「ギャレー」と呼ぶ事も「マリン」から来ている(?)。

という事は、4番目を除き、既に似ていないかもね。

2017-06-19.

入梅前に終われると良かったのに、、、

少し前から進めている、会社の増床工事の事です。

でも生産工場ではなくて、スタッフルームです。

もちろんスタッフルームは以前からもあったのですが、手狭になってきてしまいました。

これが完成すればスタッフ一同が会する大きさです。

昼ごはんを全員一緒にする事が出来そうです。

胸を張るほどではなく、やっと「会社らしく」なったんでしょうね。(ガクッ)

-

先日の事です。

福岡へ出かけた時の話しです。

時間があったので、飛行場からほど近い「大宰府天満宮」に行ってみました。

平日というのに、想像をしていたより人出が多く、少し困惑気味な自分。

参道(門前街)は混みこみ、そして太鼓橋をいくつか渡って本殿まで歩く。

その辺りも参拝者でそこそこ一杯、シャッターチャンスを少し待つくらいだ。

2017-05-24.

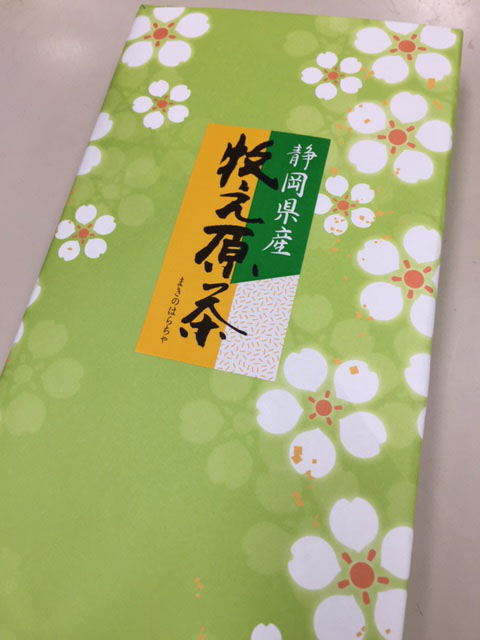

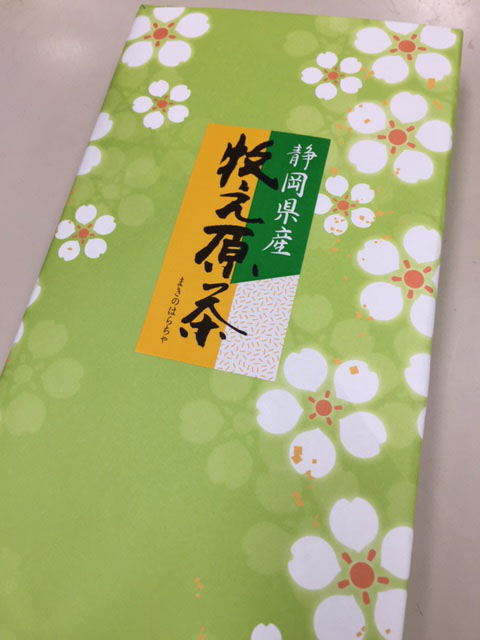

八十八夜に摘まれたお茶を飲むと長生きできる?

5月もそろそろ終わりかけなのに、この話題です。

童謡にも唄われた「八十八夜 ♪」。

今年は天候の為か、少し遅れ気味の感じもしたけれど、新茶の時期だよね。

嬉しい事にここ東海地方には「名産地」もあり、毎年のように「戴き物」が、、。

(いつもお世話になっています、peko)

2017-05-17.

外来種(?)、いえ、国産です!

「外来」って、外から来る事?

病院とかでも「入院」と「外来」とで分けてあったりするね。

今回は、海外から来た物の話しです。

動植物なんかでは「外来種」って、区別されてるよね。

その良し悪しはともかく、元々あった固有種を駆逐してしまうヤツは嫌われる事が多いかも。

この写真の花、綺麗だよねぇ、「ナヨクサフジ」っていうんだそうです。

でも外来種だっていうことで、ソコソコ嫌われているようだ。

2017-05-09.

休業中には終わる予定だった、、のに、、。

最近少しづつ、本社工場の拡張(?)を進めているところ。

会社業務(キャンピングカー製造)をやりながらでは中々やりづらい事が多いので、このゴールデンウィーク期間を利用して「完成」とする予定だった。

敷地内に「アンクルトムの小屋」的な、なんか変わった それでいて面白そうな例えば「ツリーハウス」でもと考えたのが始まりだった。

いつものノリで、設計士さんに依頼したのは冬の初めだった。

そしてやって来て色々あって、何やら「地耐力」を測るとか、、。

なのでボーリングの「穴」を開けてるらしい。

「地耐力? えっ、そんなの要る?」

-

先日、川崎まで出かけた際に乗車したタクシーの事です。

仕事柄、気になる車種の「ニッサンNV200」ベースのタクシーにたまたま乗りました。

「イエローキャブ」を模したカラーリングが目立ちます。

(スラングの事ではありません)

映画で見るとニューヨークでは黄色、なぜか決まってますよね。

2017-04-12.

キャンピングカーと親和性(?)

仕事柄、いつも「キャンピングカーとの親和性」とかについて考えたりしちゃう。

つまり、アウトドアな事やライフスタイルの事などなど、、。

いわゆる趣味的なコトで言えば、「旅行」「釣り」「カヌー」「スキー」「バイク&自転車」「カメラ」「軽登山」、、、。 まだ他にもあるし、、。

直接「キャンプ」に関連していないけど、「親和性がある」 とか。

でも、変な言葉ですよね、これって。

きっと業界用語だと思ってググってみたら、どちらかというと生物学に近い。

物質や細胞の結合とか、、。 ウワッ。

そこから「相性のよさ」をいうんだなぁ。

2017-03-27.

出張にかこつけた「見聞録」

仕事柄、良くあちこちへ出かける事の多い自分です。

日中はイベントなどの所用がほとんどで、あまり繁華街には縁がありません(?)。

でもせっかくなので、食事がてら散策を試みたりしますね。

先日は、大阪。

観光客でにぎわうエリアも好きですが、少し外しても面白いかなと、、。

「道具屋筋」。

「おおッ」看板(?)はかっこいい!

「道」ってあるけど、確かに道だけどねぇ、、。

閉店時間ギリだった様で、歩いている内にお店がどんどん閉まっちゃいました。

あの分厚い「イカ焼き鉄板」、一度持ちあげてみたかったのに、、。

以前行った、東京浅草近くの「かっぱ橋道具街」を思い出したよ。

「日本橋」もそうだが、似た町は東西どっちにもあるのね!

これって「張り合って」いるのかもね。

2017-03-16.

流行りは廃り、ライフスタイルは残る(?)

生き方=ライフスタイル

人の生活観や価値観にまで関係することです。

キャンピングカーを語るときに、必ず考えなければならない事があります。

それは「モノ」と「コト」です。

キャンピングカーは車なので「物」です。

物は「道具」や「手段」にもなり、キャンピングカーだと「移動の為」だとか「基地にする」とかに成り得ますね。

一方、「コト」は「行為」であり、キャンピングカーの場合、「キャンプ」「旅」「アウトドアライフ」「アウトドアスポーツ」など比較的「絶対性」の少ない、いわゆる「趣味・嗜好」の事になりますねぇ。(うっ 小難しい、、)

共通項は「中で寝る」事です。

2017-03-07.

「残されしもの」は、今、脚光を浴びる

数百年前には、100万石とも評された「加賀」地方。

[太平洋ベルト地帯]のせいか、近代史からは少しマイナーな北陸。(ごめんなさい)

おかげで「戦禍」にも合わず、「昔」が残っているね。

観光都市を目指した近年、日本海側の「雄」にまで上り詰めた感がある。

という訳で、先日行ってきました。(どういう訳かは秘密です)

-

今日は「ひな祭り」3月3日。

だからかは別として、今日は暖かい。

少し前から、春めいてきている感じだ。

(朝は風が強くて、花粉が目に入ったっ)

ひな祭りの話題は持ち合わせていないので、先日のことを少し、、。

35年(?)ぶりに「湘南」へ行った話しです。

-

「ハイエース」だからという訳ではないけれど、用心に越したことは無い。

という事で、会社場内には「セキュリティシステム」が付いている。

夜間や休日は無人になっているので、完全なシステムが必要だ。

とはいえ、既に10年を超えた旧型になったので、今回新しく「入れ替え」た。

先日の土曜日、業者の「仕事車」が何台も来た。

-

我が家の庭にある「アロエ」の事です。

もう十何年も前に、実家からもらってきたやつだ。

小さな鉢に植わっており、移動可能なはずだったけれど、根っこが下の穴から出て地面に生えている状態。

「アロエ」は南方産(?)なのに移動(霜や雪にさらされない様)も出来ず、冬の寒さに負けてしまって、毎年「溶けて」しまう。

今年も何度かの雪に当り、またしても多肉の葉っぱはクタクタに、、。

でも、枯れない。必ず春が来ると新しい芽を出し、夏にはそこそこの容姿まで育つ。

この繰り返しなので、残念だけどあの赤い「花」を付けた事がない。

少しかわいそうだけど、その力強さに感心するね。

-

今日は昼から皆で大掃除!

と言っても、本工場の中二階部分にある「デッドストック」を片付ける。

デッドストックはよく考えたら、ほとんど不要品ばかり、、、。

-

昨年末からズーと忙しくしてて、ブログの更新サボってました。

言い訳気味ですが、この時期は色々な事が続く事もあり、ほんとにアッと言う間でした。

社内の改善や更新等を進める予定でしたが、机上の計画通りには進まないですね。

遅れた工事を休業日に予定したら、今度は雪で「ボツ」。

う〜ん、ままならない。

2016-12-25.

年末の休業日にしか出来ない事をする

クリスマスの日の工場の中はガラン堂。

まだ、あと数日間は、キャンピングカー製造を続けますが、、。

「金土日」にしか出来ない事をする為に、一旦「車」を外に出しました。

2016-12-04.

「喪中ハガキ」と「カレー鍋」と「キャンプ大会」の複雑な関係

12月になると、賀状欠礼が届く。

でも先日、電話が回ってきたのは「同級生」の訃報。

本人が逝ったので、僕にハガキを出せるはずも無いか、、。

今更ながら健康診断に出向く自分は、未練がましいからか、。

何年か前の事です。

学生時代によく出かけた店(一応JAZZ喫茶)のマスター(店主)が「裏技」的に始めた「カレー」があった。

時間は流れ数十年経った時には、「カレー屋」になっていた。

当時のままの小さな店は、「知る人」しか行かない店だった。

ご無沙汰で出かけたのは、マスターの病を聞き及んだからだ。

体調を整えてもらい、一緒に出かけた「若狭の旅」が思い出に残る。

-

先日、関東平野では雪も降ったとか、、。

中京圏でも、朝晩はめっきり寒くなり、冬の到来を感じさせますね。

我が家でも、晴れた朝などは車のフロントガラスに夜露が降りる様になりましたね〜。

この「夜露」って、聞くところによると「放射冷却」の仕業とか。

宇宙に向かってどんどん熱が逃げていき、結果朝方に空気中の水蒸気が飽和状態になり、余った(留まれなかった)水分が「液化」して、「夜露」になるんだとか、、。

フロントガラスは上を向いているし、ガラスだし、、。

ガラスは比熱の点や、フロントガラスは表も裏もむき出しだから、すぐに温度が下がり空気中の水蒸気さんの餌食になるんだね。

これ、もっと寒くなると「霜」だよね。

霜は大変だわ〜。

-

我が家の狭い庭にも、落ち葉がいっぱいに。

大した量でもないので放っておけば良いのですが、短足のワンチャン達の体中落ち葉がくっついてくるので、掃除は僕の役目です。